【必読】脱炭素経営とは?企業が取り組むメリットと基礎知識

二酸化炭素排出量の削減に対する取り組みが一般企業にも求められるにつれ、「脱炭素経営」という言葉を耳にすることが増えてきました。

「大企業だけの話」と感じている方もいるかもしれませんが、昨今では中小企業にも脱炭素経営に向けた取り組みが求められるようになっています。

この記事では、脱炭素経営になぜ取り組まないといけないのか、その概要や必要性を解説するとともに、中小企業の取り組み事例なども紹介します。

脱炭素経営とは?

脱炭素経営とは、事業活動における温室効果ガスの排出削減など、脱炭素の考え方に基づいて企業が経営戦略や事業方針を策定することです。

2016年にパリ協定が発効されたことを契機に、主要排出国を中心とした世界中の国々が温室効果ガスの具体的な削減目標を掲げるようになりました。

もちろん日本も例外ではなく、2020年の菅政権によって、2050年までに日本の温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させてを実質ゼロにする「カーボンニュートラル」を達成すると宣言しています。

このような情勢から、一般企業に対しても脱炭素を目指す取り組みが求められるようになっています。

日本の温室効果ガス排出量の78%は企業や公共事業を発生源としており、脱炭素社会の実現において企業の協力は不可欠であるためです。

当初は脱炭素経営を表明するのは大企業が中心であったものの、現在では大企業と取引を行う中小企業にも広がりを見せています。

関連記事: 脱炭素とカーボンニュートラルの違いとは?脱炭素社会に向けてできることは?

脱炭素経営の重要性

脱炭素経営が重要視される背景のひとつとして、前述の通り、日本が2020年に「カーボンニュートラル宣言」をしたことが挙げられます。

この宣言では、2030年までの具体的な削減目標として、「2030年までに、2013年時点の温室効果ガス排出量から46%削減する」ことが表明されました。

目標達成に必要な取り組みの一環として、企業に脱炭素経営を推進することも含まれているのです。

また、このまま温室効果ガスが増加し続けて急激な気候変動が起こると、企業経営だけでなく人々の生活を脅かす問題が発生する危険性があります。

温室効果ガスによる気候変動というと「地球温暖化」が一般的ですが、温暖化による影響は 「単に地球の温度があがること」に留まりません。

マラリアなど熱帯の感染症のまん延や、水没による居住地の不足、農業への打撃による世界的な食糧不足やそれにともなう紛争など、企業経営だけでなく人々の生活に直結する問題の発生が予想されています。

これらのリスクは日本だけでなく全世界の安全保障にも関わる問題であることから、企業にも強い協力が求められているのです。

企業が脱炭素経営に取り組むメリット3つ

脱炭素経営によってもたらされるメリットは、国に対するものだけではありません。

企業にとっては、以下の3つのメリットが考えられます。

- 企業の評価が上がる

- 補助金・支援が受けられる

- エネルギーのコスト削減が見込める

企業の評価が上がる

地球温暖化や気候変動、その防止に向けた脱炭素の取り組みは、国民にとっても大きな関心事です。

そのため、脱炭素経営への取り組みを表明することで、企業に対する社会的な評価の向上につながります。

- 求職者の評価 昨今では、就職活動において環境問題や国際問題に取り組んでいることを重視して企業を選ぶ求職者が増えています。詳しくは、後述で解説します。

- 投資家・金融機関の評価 環境に対する姿勢を重視する投資家・金融機関が増えていることから、株式市場における優位性向上が期待できます。こちらも、後述で詳しく説明していきます。

- 消費者の評価 目先の利益だけでなく、長期的な視点で社会全体のことを考慮する姿勢は、消費者にもポジティブな影響を与えます。イメージアップによって企業のファンが増えれば、自社の認知度向上や購買喚起による売上アップなども期待できます。

補助金・支援が受けられる

日本政府は、脱炭素経営促進を目的として企業や事業者に対する補助金・支援制度を用意しています。

以下は、申請できる代表的な制度の一部です。

| 名称 | 概要 | 補助内容 |

| 需要家主導による太陽光発電導入加速化補助金 | 再エネの利用を希望する民間企業等の需要家が、発電事業者や需要家自ら太陽光発電設備を設置し、再エネを長期的に利用する契約を締結する場合などに、太陽光発電設備の導入を支援する。 | 導入費用の一部を補助 |

| クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金 | 電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池自動車の購入、充電・水素充てんインフラの整備を行う個人や法人を支援する。 | 購入・設備設置費用の一部補助 |

| PPA活用等による地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進加速化事業 | 再エネを提供する電力事業者への補助金をサービス料金低減等に活かすことで、地域の再エネ主力化とレジリエンス強化を図る。 | 太陽光発電設備設置に対する補助金交付など |

| 脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業 | 2050年カーボンニュートラル実現に向けて、地域の再エネ自給率最大化や脱炭素交通モデル構築を目指す事業を支援する。 | 計画策定支援や設備費用の一部補助など |

※令和4年3月時点で利用できる制度の一部

そのほか、利用できる制度は環境省のホームページでも確認することができます。

エネルギーのコスト削減が見込める

脱炭素経営に取り組んでいる企業の中には、「省エネ」や「再エネ」の導入を進めている企業が多く見られます。

日本における二酸化炭素排出量の約4割は化石燃料による発電を発生源としており、省エネや再エネに取り組むことは脱炭素効果が非常に高いためです。

しかし、省エネは必然的に事業コストの削減になるものの、「再エネに切り替えると、コスト高になるのでは」と感じる方も多いかもしれません。

確かに、日本の再エネ市場は諸外国と比べると規模が小さく、現状では従来のエネルギーよりもコストが高くつくことは事実です。

しかし、2022年に売伝価格にプレミアム額を上乗せするFIP制度が創設されたことから、今後は大幅にコストダウンすることが予想されています。

これによって再エネを導入する企業が増えると、市場規模が拡大してさらにコスト低減が期待できます。

企業が脱炭素経営に取り組まないと起きるリスク4つ

反対に、脱炭素経営に取り組まないことでどのような経営リスクが考えられるのでしょうか。

脱炭素に関する法律や税金リスク

脱炭素経営は国をあげて推進されていることから、今後は法律や税金の面で不利になる可能性が考えられます。

- 温対法の改正 温対法とは「地球温暖化対策推進法」のことであり、平成10年に成立した法律です。2020年に7回目の改正が行われ、脱炭素や再エネ導入の促進に加え、企業の二酸化炭素排出量をオープンデータ化することが盛り込まれました。

- 省エネ法の改正 省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)は、石油危機を契機として1979年に制定された法律であり、2021年に改正案が施行されました。改正法では、ネット通販の拡大にともないネット小売事業者が規制対象となることや、省エネ取り組みの優良企業に対して中長期計画提出の負担を軽減することなどが盛り込まれています。

- カーボンプライシングと脱炭素税 カーボンプライシングとは、炭素に値段をつけ、二酸化炭素排出量に応じて企業に金銭的負担を求める取り組みです。代表的な例として、排出量の上限を決めて他排出者と排出枠の取引を認める「排出量取引」や、化石燃料や電気の使用量に応じて税金を課す「炭素税」があります。

このうち、炭素税については日本でも導入の検討段階に入ったことが報じられています。

すでに、2012年から化石燃料などの輸入業者を対象とする「地球温暖化対策のための税」が導入されていますが、今後は一般企業に対しても炭素税が課せられる可能性があります。

取引する企業との損失リスク

世界的な大企業がサプライチェーン全体での脱炭素を目指す取り組みを進めていることから、取引を行う中小企業も脱炭素経営に取り組む必要性が高まっています。

例えば、アップルは2030年までにサプライチェーンや製品全体におけるカーボンニュートラルを達成する目標を発表しました。

これを受けて、日本でもサプライヤーである約20社がアップルに提供する製品や部品の製造を全て再生可能エネルギーでまかなうことを約束しています。

他にも、米マクドナルドがサプライチェーン全体の二酸化炭素排出量も2015年比で31%削減することを発表。

牛肉生産や容器・包装といった膨大な関係者の中で優先順位付けを行い、効率的に排出量の削減を進めていくとしています。

このように、大企業が事業全体の脱炭素化を進めていることから、脱炭素経営に取り組まない企業はこれらの企業と取引してもらえない、コンペで競合よりも不利になってしまうなど、ビジネスチャンスを逃す可能性があるのです。

求職者が減るリスク

社会全体において環境問題に対する意識が高まっていることから、求職者の意識にも変化が現れています。

株式会社日本総合研究所が行なった「若者の意識調査 ーESGおよびSDGs、キャリア等に対する意識ー」では、「環境問題や社会課題に取り組んでいる企業で働く意欲があるか」という設問において、「とてもそう思う」との答えが全体の9.9%、「ややそう思う」が37.3%となっており、約半数が環境問題や社会課題への取り組みを重視していることがわかりました。

出典:若者の意識調査 ーESGおよびSDGs、キャリア等に対する意識ー

また、求職者が企業に対して環境や社会問題への取り組みを求めているということは、脱炭素経営の表明によって、そのような求職者が自社を選んでくれる可能性が高まるとも考えられます。

自社の環境方針に納得して働く従業員が増えれば、人材の定着率の向上にもつながるでしょう。

つまり、脱炭素経営に取り組むことで、環境意識の高い人材を自社に呼び込み、定着させる可能性を高めることができるのです。

投資家や金融機関からの評価が下がるリスク

環境に対する取り組みは投資や金融の世界にも広がっており、昨今では「ESG投資」という言葉がトレンドになっています。

ESG投資とは、「環境(Environment)」「社会(Social)」「ガバナンス(Governance)」の3つの要素を重視した投資活動のことです。

- 環境(Environment):地球温暖化や気候変動をはじめ、生物多様性、資源リサイクルなどの環境問題に対する取り組み

- 社会(Social):ワークライフバランスなどの働き方改革、人権、女性活躍など社会的課題に考慮した経営

- ガバナンス(Governance):取締役会の役割や社外取締役の設置など、適切な企業統治の実現

急激な地球温暖化や気候変動が経済活動に与える影響を鑑み、長期的な環境リスクを考慮した経営を行っている企業を高く評価する動きが強まっています。

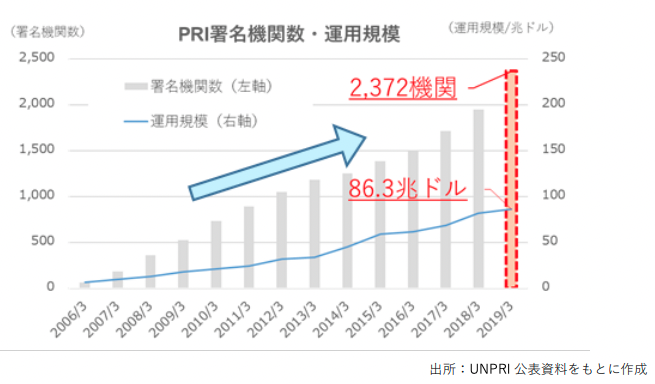

2006年にコフィ・アナン第七代国連事務総長が提唱したPRI(責任投資原則)の中でもESG情報を考慮した投資活動を行うことが推進されています。

PRIは、投資家に対して長期的な視点を持って企業の分析・判断をすることを促す原則であり、発足以来、右肩上がりで署名機関を増やしています。

引用元:SDGs 経営/ESG 投資研究会 報告書 2019 年 6 月 経済産業省

今後もPRIの成長とともにESG投資の拡大が予想されることから、脱炭素経営に取り組まないことが金融機関・投資家からの評価低迷につながると考えられます。

関連記事:ESG投資とは?【みるエネルギー辞典】

脱炭素経営に取り組むために知っておきたい3つの言葉

脱炭素経営に取り組むうえで、必ず目にする3つの言葉について解説します。

TCFD

TCFDとは、「Task Force on Climate-related Financial Disclosures」の頭文字をとった言葉であり、「気候関連財務情報開示タスクフォース」のことです。

G20の要請をうけ、国際金融の規制や監督を行っている金融安定理事会によって2015年に設立されました。

TCFDは、投資家や金融機関がスムーズに投資判断を行えるよう、気候変動に関する財務情報の任意開示を企業にうながすことを目的としたタスクフォースです。

著しい地球温暖化や気候変動によって企業の事業活動や財務が受けるインパクトは、投資家にとっても重要な判断項目となっています。

そこで、そのようなインパクトを長期的な視点で調査・分析し、開示することを求めています。

関連記事:【2021年最新】TCFDとは?日本のTCFD賛同企業一覧も紹介

SBT

SBT(Science Based Targets)は、民間企業が自主的に設定する温室効果ガス排出量の削減目標のことです。

5~15年先の達成を視野に、パリ協定で定められた水準(世界の気温上昇を産業革命前より2℃を十分に下回る水準に抑え、さらに1.5℃まで抑えることを目指す)と整合する削減目標の設定を求めています。

SBTを設定することで経営の持続可能性をアピールできることから、ESG投資でも優位に働きます。

SBTに参加する企業は世界中で増加を続けています。

日本では2022年3月時点で160社が認定取得、36社がコミットしており、認定企業数では世界3位を維持しています。

関連記事:SBTとは?わかりやすく概要やメリットを簡単に解説!

RE100

RE100とは、「Renewable Energy 100%」の略称であり、事業活動で使用するエネルギーを100%再生可能エネルギーでまかなうことを目指す国際的な企業連合です。

電力を供給する側ではなく、利用する側である一般企業の主導によって、再生可能エネルギーの必要性を政府や自治体に訴えかけることを意図してスタートしました。

再エネ設備や供給体制の整備をただ待つのではなく、企業の要請によって電力会社に開発を促し、それを受けて政府が関係法令を整備するという「脱炭素社会実現に向けた好循環」を生み出すことを目指しています。

RE100加盟には一定条件があり、全世界では365社、日本からは66社が加盟しています(2022年3月現在)。

企業が脱炭素経営に取り組む方法

企業が脱炭素経営を取り入れるには、具体的にどう行動すればよいのでしょうか。脱炭素経営への取り組み方を紹介します。

参考:SBT等の達成に向けた GHG排出削減計画策定ガイドブック

将来の事業環境変化を見通す

情報技術が急速に進化する現代は、事業を取り巻く環境も目まぐるしく変化しています。環境の変化は事業活動そのものに大きな影響を及ぼすことが予想されるため、CO2削減計画を策定する際も、事業環境の変化を視野に入れて検討を進めなければなりません。現状の排出源だけに着目して計画を策定しても、環境が大きく変動すると意味を成さず、本末転倒になってしまいます。

事業環境変化に影響を与える大きなトレンドとしては、以下があげられます。

- 人口動態の変化

- 社会・経済構造の変化

- 価値観の変化

現状と今後の見通しを把握する

他社のCO2排出・削減に関する目標やビジョンなどの情報を整理し、自社の現状を整理して目標達成までの見通しをつけます。多くの企業は自社のCO2排出実績や内訳、削減に向けた取り組みなどを公開していますので、ホームページなどからその情報を整理し、達成方法の検討に活かしましょう。

検討におけるポイントとして、以下の2つがあげられます。

- サプライチェーンを含む自社のCO2排出の特徴を明確に捉える

- 早い段階から関連部署と連携して全社横断的に検討する

脱炭素に向けて自社業務の変革を行うには、早期からサプライチェーンや関連部署を巻き込み、自社のCO2排出の特徴を共有することが大切です。

施策を検討する

自社の状況を把握できたら、具体的な施策を検討します。短期的なアクションプランに偏らず、できるだけ抜本的な変革を検討するよう意識してください。

実際の施策としては、以下の例があげられます。

- 主要サプライヤーと連携して排出削減に向けた共同プロジェクトを実施する

- よりCO2排出量の少ない商品を提供するサプライヤーに切り替える

- 商品寿命の長い製品を設計する

- 消費者に向けて、CO2排出量のより少なくなる自社製品の使用方法を提案する

ロードマップを策定する

目標達成に向けて取り組みを実行するため、対応を時系列で整理したロードマップを策定します。ここで大切なのは、実施が決定している取り組みだけでなく、今後検討すべき取り組みも含めて「検討の進め方」をロードマップ化することです。

また、脱炭素に向けた取り組みは10年など中長期的なスパンで実行しますが、策定した計画を10年使用し続けるのは現実的ではありません。定期的に実行状況を振り返りながら、状況の変化に応じて随時計画を見直す視点も求められます。

ステークホルダーに伝える

ステークホルダーから適切な評価を受けるためには、ここまで策定した自社のビジョンや施策内容を報告しなければなりません。脱炭素に向けた自社の戦略、考え、成果などを社内外のステークホルダーに共有し、自社の削減対策に対する理解を深めてもらいます。

適切にコミュニケーションを取るためには、どうしてこの計画を策定し、どのような成果が出ているのか、説得力のあるストーリーを構築することが重要です。自社の存在意義から脱炭素経営に取り組む意義、その実現のために必要な成果を一貫性のあるストーリーとして構築すると説得力が高まります。

脱炭素経営の取り組み事例3つ

脱炭素経営に取り組んでいる中小企業の事例を3つご紹介します。

三和興産

三和興産は、アスファルト合材の製造・販売、道路建設工事、建築・解体工事、燃料用チップの製造・販売など、道づくりに関する事業を主軸とした会社です。

環境保全に対する意識の高い同社では、アスファルト合材の循環を達成しています。その上で、地域コミュニティとの共生をはかるために、合材の製造工程における二酸化炭素排出量の大幅削減に取り組みたいと考えたそうです。

削減を達成するためには、アスファルト合材製造過程で使用される重油の対策が鍵となります。

そこで、重油の燃料転換と再エネ電気の調達をメインに検討。

実施には多大な費用が必要になることから、利用できる補助金を確認し、実施を進めている段階だそうです。

参考:SDGsへの取り組み

リマテックホールディングス

リマテックホールディングスは、廃油などの廃棄物から再生燃料を製造する資源サイクル事業と、バイオガスや太陽光発電といった再生可能エネルギー事業を手掛けています。

もとよりエネルギー再生を事業としており、「持続可能な社会の構築に貢献できるグループを目指す」ことを経営理念に掲げている同社は、いち早く企業版SBTを取得しています。

しかし、SBT 目標を達成するための具体的な対策を十分に見出せていないことから、中長期の二酸化炭素排出量の削減目標と計画案の策定に乗り出しました。

調査の結果、再エネ電力の購入や省エネ対策のみでは、SBT目標を達成できない見込みであることが判明したため、消費電力量の多い事業所を対象に、再エネ導入を検討することになりました。

参考:環境安全CSRの取り組み

ジェネックス

ジェネックスは、太陽光発電の建設・運営事業にはじまり、自社保有の太陽光発電の売電を展開している会社です。

2017年からは太陽光発電施設を自社で建設しており、現在150ヶ所、40MWの太陽光発電所を保有しています。

事業における二酸化炭素排出量削減は進めているものの、出張時の社有車利用にともなう二酸化炭素の排出量が多かったことから、削減対策の検討をスタートしました。

ガソリン車の利用をハイブリッド車へ切り替えることによる削減率を整理し、社有車のカーリースの期限をふまえたCO2削減計画を策定しました。

排出量を約半分削減できる見込みとなったことから、出張制度や社用車の利用ルールの整備を進めています。

まとめ

脱炭素経営は、世界中の企業が取り組みを表明しており、その重要性はますます高まっています。

昨今では、大企業がサプライチェーン全体の脱炭素化を表明することも増えており、中小企業にも取り組みを求められることが増えてきています。

大きな事業改革が難しくても、省エネ対策や再エネの導入などから脱炭素経営をスタートさせることも可能です。

本記事の事例を参考に、まずは事業における二酸化炭素排出量の分析から始めてみてはいかがでしょうか。

▷関連記事

・【2021年最新】TCFDとは?日本のTCFD賛同企業一覧も紹介

・TCFDとは?わかりやすく簡単に解説!開示するものはなに?

▷グリラボSNSのフォローお願いします!!

Twitter @gurilabo

▷アイグリッドグループ