【インタビュー】捨てない再エネが社会やビジネスにもたらす変化 〜『循環型電力』が目指す新しい再エネ活用とは〜

2025年7月に、アイ・グリッドは「循環型電力」サービスを発表しました。この新しいサービスによる脱炭素社会への転換は企業からサプライチェーン、ひいては自治体の未来にどのようなメリットをもたらすのか。アイ・グリッドだからこそ実現できる循環型電力の特徴と魅力を、同社の執行役員で循環型電力の開発プロジェクト責任者の那須 智仁氏に聞きました。

あわせて読みたい >> 循環型電力サービス記者発表会レポート 〜”捨てない再エネ”でGXをリード 全国1,200施設以上の太陽光由来の再エネを地域でシェア〜

再エネを地域や自社内など特定の場所で「循環」させる新しいサービス

― 「循環型電力」とはどのようなサービスですか

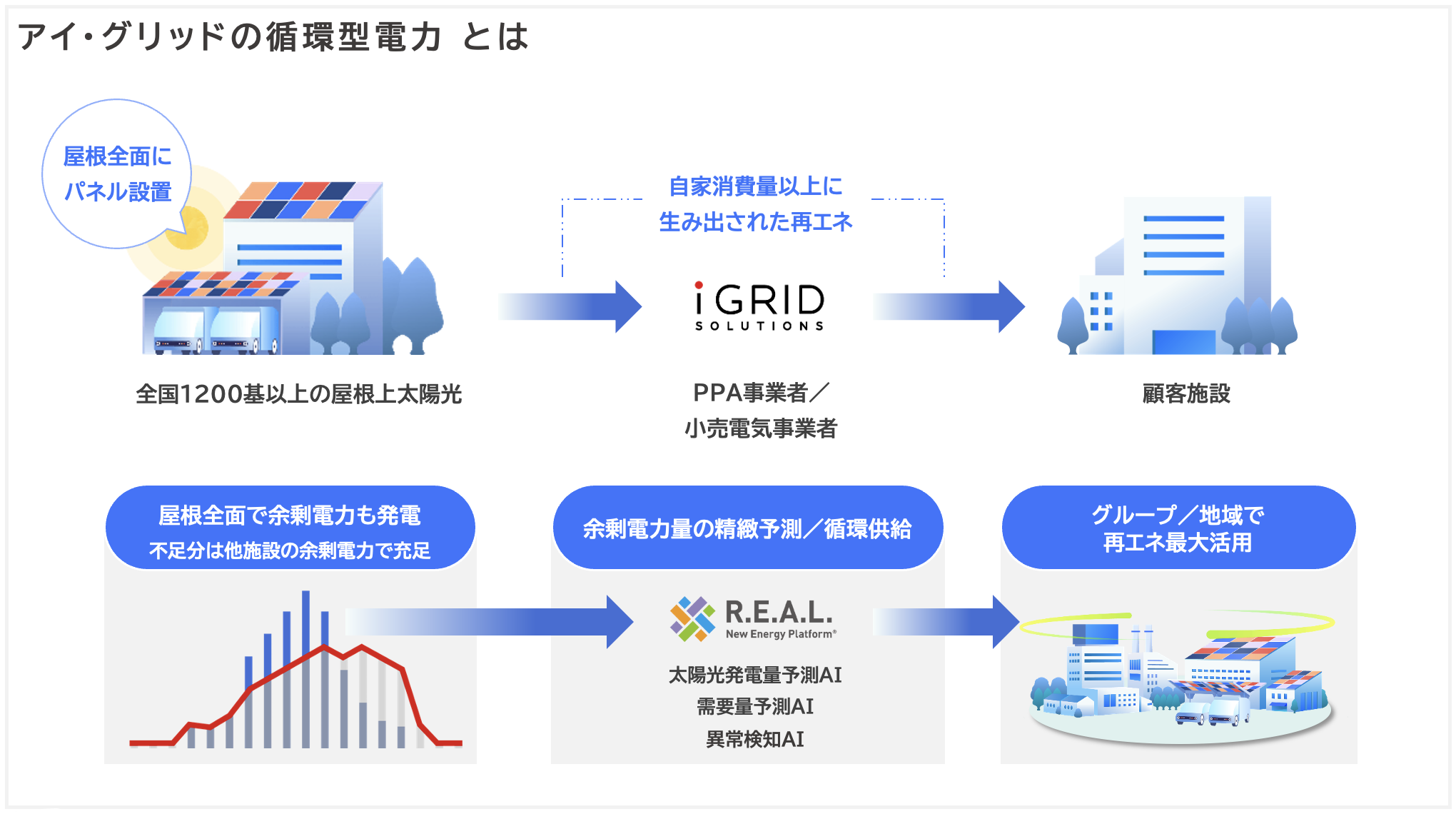

那須氏:循環型電力は、屋根上や駐車場などに設置した太陽光発電設備で自家消費分以上に生み出した余剰再エネを、同一企業内の別施設や、地域内に供給する電力のシェアリングサービスです。太陽光パネルの設置が困難とされてきた施設でも「設置工事不要」「最短2か月」で再エネ導入が実現でき、企業の脱炭素への取り組みにご活用いただけます。

再エネの余剰分を同一企業内のPPAを設置していない別の施設へ供給する「循環型電力」

― それは具体的に、どういうことでしょうか

那須氏:例えば企業が循環型電力を活用する場合、複数施設を保有していれば、一部の施設にPPAで太陽光発電を導入し、そこで発電した再エネの余剰分を同一企業内のPPAを設置していない別の施設へ供給させます。創った再エネを、まずは自社内の施設間で融通して有効活用いただく、という考え方ですね。これにより、企業全体としての再エネ自給率を高めることができます。

― 自社で発電したクリーンなエネルギーを最大限に活用できる、ということですね

那須氏: その通りです。また、生み出した再エネを別の需要家へ供給すると、電気と一緒にその環境価値も他の企業へ移っていますが、『循環型電力』では、自社内で再エネを循環させるため、自ずと環境価値も自社内にとどまることになります。この仕組みは、企業価値向上にも大きく貢献できると考えています。

循環型電力の仕組みは企業価値向上にも大きく貢献できる、と語る那須氏

― それは画期的ですね。再エネ導入を進めたい企業にとっても大きなメリットになりそうです

那須氏: はい。実際に、PPA導入といったGXソリューションをご提案する中で、構造上の問題などで一部の施設への設置が難しいと判断されるケースが多くみられました。

脱炭素への意識や社会的責任が注目される中、企業にとって再エネの導入は喫緊の課題だと思います。この『循環型電力』を活用することで、太陽光パネルの設置が困難とされてきた施設でも再エネ導入が可能となり、当初の計画に近い再エネ導入効果を得ていただけるようになります。

アイ・グリッドだからこそ、実現できる適正価格で安定供給

― なぜ、アイ・グリッドはこのような新しいサービスを提供できるのでしょうか

那須氏: 当社には自然を傷つけない屋根上太陽光発電のPPAサービスや蓄電池、EVの提供などを行うGXソリューション事業とそこで生み出した再エネを供給するエナジートレーディング事業、そしてそれらを統合管理し、全国に散らばる余剰再エネの最適なマッチングを実現する独自AIプラットフォーム『R.E.A.L. New Energy Platform』があります。これまでに累計1,226施設・発電容量約300MW (25年7月現在)の太陽光発電所の開発実績があり、この実績をもとに生み出された余剰電力をアイ・グリッドで集約し、他施設に供給しています。

分散・集約・循環の3つをテクノロジーを活用して実現

― 実際にどのような仕組みで再エネを循環させるのか教えてもらえますか?

那須氏:非化石価値を拠点間でどのように紐付けるか、ということで言うと、そもそもトラッキングの仕組みを用いて再エネ電力の供給源を明確にすることで、需要家が特定の発電所由来の環境価値購入を証明できるのですが、拠点間での紐付けをするときに、”とある一つの施設分を一つの施設”ということだけではなくて、”複数施設分を一つの施設に”や”複数施設分を他の複数施設に”のように、いくつかの発電所と需要家を紐付けるみたいなことをやっています。これは理論上は他社でも可能なのですが、管理や運用が複雑で実際に行われているケースは少ないようです。

― 電気代への影響はどうなっているのでしょう。再エネは高くなる、というイメージもあります

那須氏:循環型電力で使用する再エネは、自社で開発した太陽光発電施設由来のため、燃料費がかからず、電気料金単価を固定で提供が可能です。特に豊富な発電量を確保できる昼間の電力単価を削減できます。

他のスキームと比較しても、メリットが多い循環型電力

― 環境価値の高い再エネ導入も進み、電気代も安定するということですね

那須氏:そうですね。やはり、ただ高いだけの再エネでは続けることも難しいので、その点は、コストの見通しを立てやすくすることで企業経営の基盤づくりを支援したいと思っています。加えて、アイ・グリッドが循環する電力は、自然を傷つけずに生み出されたものです。地域の景観や生物多様性を損ない土砂災害などに影響を及ぼす可能性のある野立て太陽光発電やメガソーラーの開発は行っていないのも私たちならではの、提供価値といえますね。

なぜアイ・グリッドは再エネを「循環」させるのか

― なぜ、アイ・グリッドは循環型電力を始めたのでしょうか

那須氏:まず、私たちはAIによるデータ予測と管理のもと、発電から小売までを一貫して手がけているからこそ、既存の枠にとらわれない柔軟な発想で新しいサービスを生み出すことができると自負しています。

加えて、アイ・グリッドは、屋根上などの既存施設を活用した太陽光発電設備開発をし、デジタルテクノロジーを活用した独自の「余剰電力循環スキーム」によって、自家消費率を大幅に向上させる余剰再エネを生み出しています。そして常に、自然を傷つけない再エネを追求してきました。この再エネを「循環型電力」として捨てずに提供することで、GXをリードしていきたいと考えました。

AIによるデータ予測と管理のもと、発電から小売までを一貫して手がけることでGXをリード

― 独自の強みがあるから、柔軟な発想で循環型電力ができたのですね。

那須氏:そうですね。アイ・グリッドは全国に分散した発電所から、例えば、特定の需要家に再エネを循環させるために、一つの発電所をまず紐付けて、そこで足りない分を他の分散の発電所から紐付けて、と、国内最大規模のオンサイトPPAを開発してきたからこそ、選択肢がたくさんあるんですよね。

循環型電力の大事な部分でもあるのですが、そもそも再エネをたくさん作ること、そしてそれを捨てずに使い切ること、これをやらないという選択肢はないなと考えました。

― この先の目標はありますか

那須氏:ゆくゆくは一企業内の融通にとどまらず、再生可能エネルギー導入における『拠点ごとの課題』を、サプライチェーン全体で解決できると思っています。太陽光発電の導入が可能な拠点と、そうでない拠点の電力需給のマッチングを最適化することで、個々の制約を超え、サプライチェーン全体の再エネ自給率向上という共通目標を達成する支援ができるのではないかと思っています。

循環型電力の広がりについて語る那須氏

あとは単純に、循環型電力の仕組みを使って電気をあげたい・もらいたい相手の指名ができるし、当社でマッチングもできる(笑)

この自由な感覚って、これからの時代に大事な価値観なんじゃないかなって思っていたりします。導入する企業さまのブランドを表現するツールになっても面白いですよね。

― アイデアが膨らんで面白いですね。他に、こだわったことや苦労したことはありますか

那須氏:先ほど、環境価値のマッチングの話をしましたが、やはり、お客さまの施設で生み出された再エネをただ循環させるだけではなくて、そこに経済的メリットを持たせるにはどうするのが良いのか、このポイントについては、半年以上かけてプロジェクトメンバーでディスカッションを重ねました。経済性と再エネ調達が両立しないと、使うお客さまも使い続けることが難しいと思ったので、この点は時間をかけましたね。

エネルギーを地域でシェアできる、地産地消の循環型電力

― エネルギーを地産地消する意義については、どうお考えですか?

那須氏:地産地消の再生可能エネルギー利用は、現状、制度的な環境評価や経済的な面でのメリットは大きくありません。しかし私たちは、再エネ推進のさまざまな課題を考えたときに、地産地消のエネルギーがより評価される世界が必ず来ると考えています。

例えば近い将来、地産地消のエネルギーを利用していることが制度的にも環境貢献として高く評価され、経済性も出るようになれば、いち早く取り組んでいただいた企業や自治体の皆さまにとっても、大きなメリットになるのではないでしょうか。

アイ・グリッドの事業構想「GX City」

― アイ・グリッドは事業構想に「GX City」を掲げていますが、この実現にも循環型電力が関係しているのでしょうか。

那須氏:そうですね。そもそもGX Cityは「自然や景観を壊さないグリーンエネルギーの地産地消サイクルによって地域を脱炭素化する都市のあり方」を模索する事業構想であり、エネルギーを特定の場所とシェアできることで地産地消のエネルギーを実現する循環型電力の仕組みは欠かせません。

ただこれは、アイ・グリッドだけでは叶えられないものでもあります。企業内での再エネ循環を皮切りに、将来的にはサプライチェーン全体、そして自治体とも連携して地域社会へと広げ、脱炭素を軸とした都市づくりの輪を大きくしていきたいと思っています。

那須氏が語ったアイ・グリッドの「循環型電力」の資料ダウンロードはこちら >> 循環型電力

あわせて読みたい >> 地域循環共生圏実現に向けたアイ・グリッドの取り組みと太陽光えネルギーの可能性 〜環生塾WEB特別セミナーより〜

お話を伺ったのは

那須 智仁 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ 執行役員 / エナジートレーディング部 部長

2007年、アイ・グリッド・ソリューションズに入社。法人営業を経て、2017年より電力小売事業でのプランニング、電源調達・需給管理、オペレーション全般を担当し、現職に至る。「循環型電力」開発プロジェクトの責任者として、新サービスの立ち上げを推進。