地域循環共生圏実現に向けたアイ・グリッドの取り組みと太陽光エネルギーの可能性 〜環生塾 WEB特別セミナーより〜

地域社会が自立し、地域同士が支え合って共生する未来の実現に向けて。

先日開催された「環生塾」のWEB特別セミナーに、アイ・グリッド・ソリューションズの代表取締役社長 秋田 智一氏が登壇しました。持続可能なエネルギー社会とは何か、地産地消のエネルギーがもたらす未来とはどういう姿なのか、地域循環共生圏の実現につながる同社はどう取り組んでいるのか、再エネを取り巻く事情とそれに対する包括的なアプローチについて語られた内容の一部をアフターレポートとしてお届けします。

GXを推進するプロデューサーの育成を目指す環生塾

環生塾:地域循環共生圏の実現とは

地域循環共生圏の実現とは、地域に存在する美しい自然景観などの豊かな地域資源を最大限に活用し、環境・経済・社会の課題を統合的に解決する事業(ローカルSDGs)を地域で生み出し続けることで、それぞれが「自立・分散型の地域社会」を形成し、さらには地域同士が個性や資源を補完し支え合うネットワークを構築することを目指す考え方で2018年に閣議決定された第五次環境基本計画で提唱されました。

環生塾では、特に、カーボンニュートラル(脱炭素)を中心に学びながら、地域循環共生圏の考え方をベースに、企業・自治体のGXを推進するプロデューサーを育んでいます。

あわせて読みたい >> なぜカーボンニュートラル人材の育成が必要なのか?脱炭素社会実現のための重要な視点とは

地域の景観を大切に。自然を傷つけない再エネを追求するアイ・グリッド

GX(グリーントランスフォーメーション)に関わるソリューションやサービスを提供するアイ・グリッド・ソリューションズ(以下、アイ・グリッド)は、開発施設数1200以上、総発電量300MW以上と、日本国内のオンサイトPPA分野において国内最大級の実績があります。(2025年7月時点)

「実は多くの人が知っている大手チェーンの店舗数と同じくらいの数の発電施設が、スーパーマーケットや物流倉庫などにあります。いずれも既存施設の屋根上に太陽光発電設備を設置する事業のため、日常生活で目に触れる機会はほとんどありません。私たちの会社を直接的にアピールする『看板』にはなりませんが、逆に言えば、それこそが自然への配慮を踏まえた太陽光発電施設の開発といえます。直接的に木を切ることがなくこの規模感できていることは、誇らしくもありますね」と秋田氏が語るように、同社は自然を傷つけない再生可能エネルギーを追求し、国内最大規模の太陽光発電を開発し続けています。そこには、同社ならではの技術力と高い自負がうかがえます。このような取り組みは、自然景観を損なわないという観点からも、地域循環共生圏の理念と深く通じるものです。

GXの取り組みを加速させる、太陽光の重要性

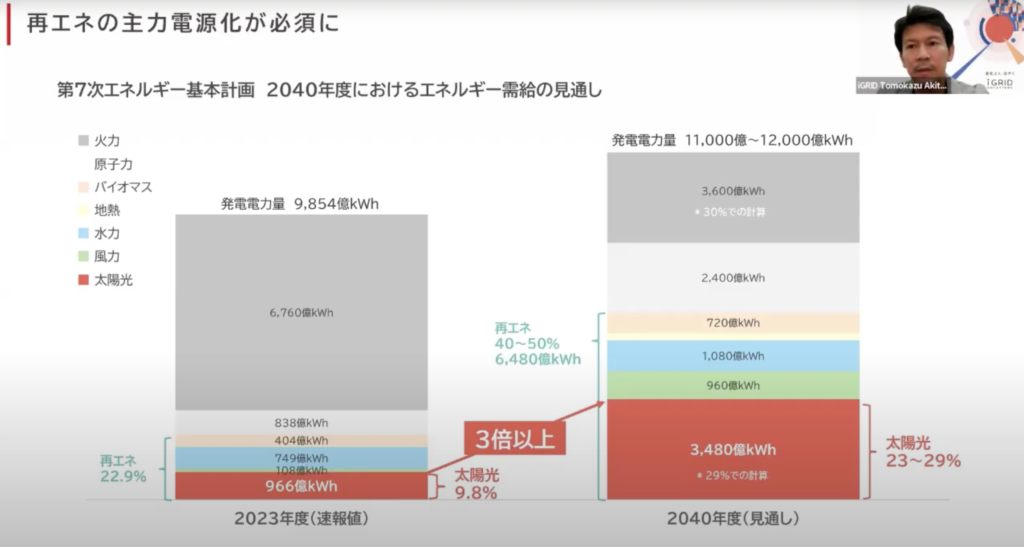

第七次エネルギー基本計画 2040年度におけるエネルギー需給の見通し

日本政府は2025年2月18日に閣議決定した「第七次エネルギー基本計画」で、2040年度の電源構成において、再エネを「最大の電源」とするシナリオを示しました。しかし、2023年度の段階では総発電量の20%程度しか達していないのが現実です。

「わずか10〜15年程度の間に再エネ比率を40〜50%、かつ、そのうち太陽光を日本の再エネ発電量比率の約30%と主力電源にするためには、相当のスピード感を持ってやっていかなければなりません。」と秋田氏が言及したように、短期的に見ても太陽光の重要性は増していくと考えられます。

再エネ推進をするために考えなければいけない課題

「一方で、日本の再エネを推進するにあたり、いくつかの課題が予見されるのではないかと考えています。」という秋田氏。具体的には以下のようなことが挙げられました。

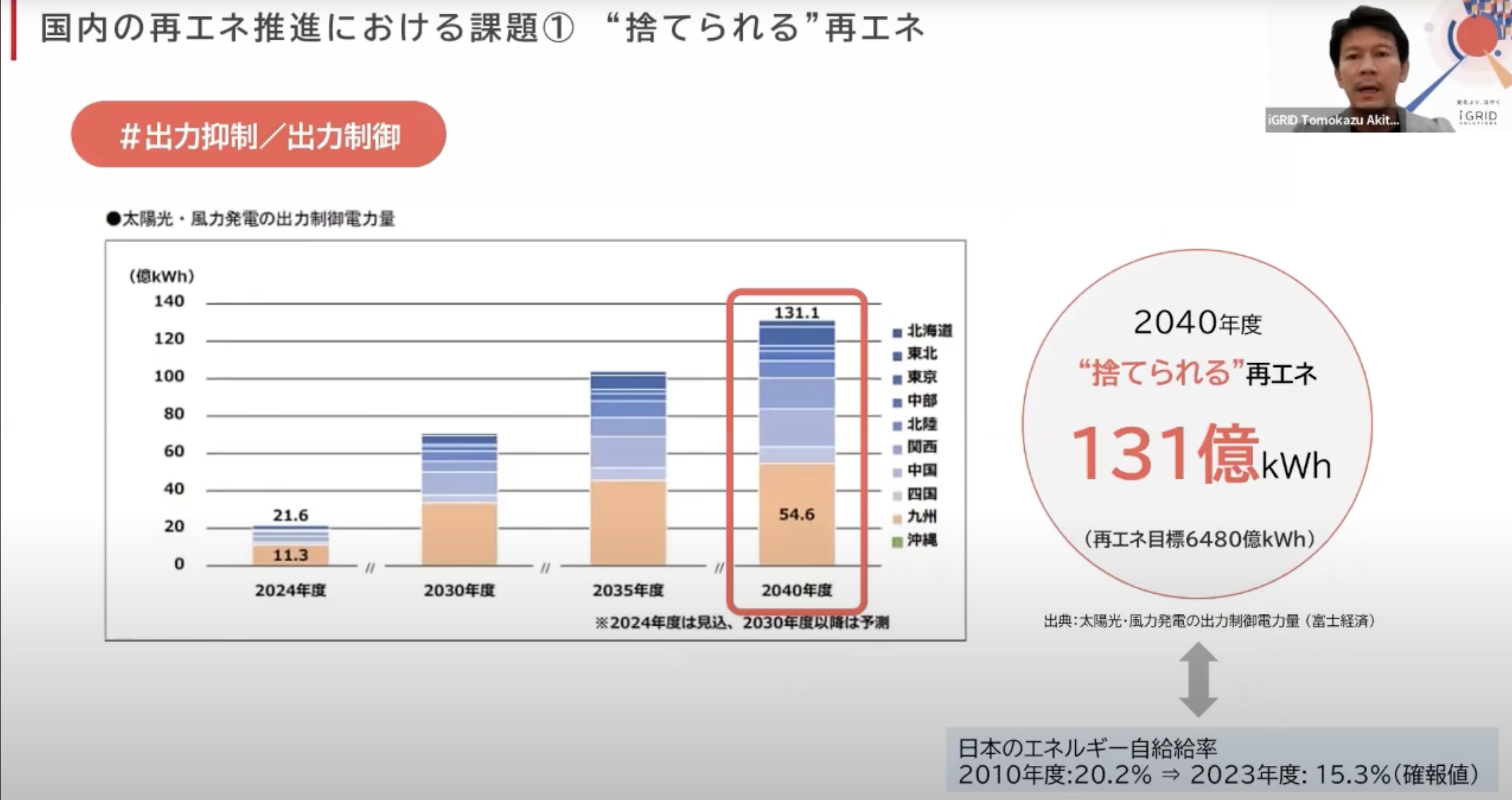

出力抑制の問題/”捨てられる”再エネ

再生可能エネルギーの出力抑制とは、発電量が電力の需要を上回る場合、意図的に発電を抑えることです。特に九州エリアでは、太陽光発電を中心とした再生可能エネルギーの発電量が電力の最大需要を上回る事態が頻繁に起きています。このため、需要に合わせて発電を一時的に止めざるを得ない出力抑制が行われ、再エネのポテンシャルが最大限に活かせていない時間帯が増加しています。

再エネのポテンシャルが活かせず、”捨てられる”再エネがある

再エネ比率を高めるためには発電量を増やさないといけない反面、発電した電気を適切に消費できる状態を作っていかないと再エネの活用率が下がってしまい、このままいくと2040年度には131億kWhが出力抑制の影響を受けると言われています。これは事実上、再エネ発電の機会損失、つまり再エネを捨てているようなものかもしれません。

従来の太陽光(メガソーラー)は開発適地が不足

日本は国土の7割が森林のため、従来国内で開発されてきたような大型の太陽光(メガソーラー)の開発適地がどんどん少なくなってきているのが現実です。開発を進めようとすると、どうしても森林伐採などによる一定の環境負荷は避けられません。それは、自然破壊や景観を損なうことにつながり、近隣住民の理解も得にくいという課題を伴います。

送配電網で電気を運ぶ距離効率の悪さ

開発適地問題にも通じるところがありますが、メガソーラーの多くは山間部など人口の少ない地域に作られています。そこで生み出された電気は人口が多い都市部に送られますが、送電容量には限りがあるのが現状です。このため、新たな送配電網の整備コストが増加する懸念があります。そのコストは最終的に利用者の電気料金に反映されるため、経済的な観点から見ても効率的とは言えません。

従来の太陽光(メガソーラー)と分散型太陽光の違い

先だって、経済産業省は、2026年度から化石燃料を多く利用する事業者に屋根置き太陽光パネルの導入目標策定を義務付ける方針を打ち出しましたということが報道されました。この動きからもわかるように、アイ・グリッドの分散型オンサイトPPAや営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)のように既存施設を活用したコンパクトな太陽光発電所の重要性は今後さらに増していくでしょう。これらの発電所は、電力を消費する場所の近くで発電できるという強みを持っているからです。

地域循環、蓄電池アグリゲーション。新しいエネルギーのあり方

再エネ普及を推進するためには、まだまだ課題が山積みですが、解決の糸口も見え始めています。「アイ・グリッドでは、自家消費以上に発電した再エネを、集約・循環させることで、再エネの安定供給と自給率の向上を目指しています。さらに、再エネの地産地消が実現できれば、工事関係の雇用創出など地域経済への波及効果も期待できるでしょう。また、蓄電池を併設して、日中に発電した余剰電力を夜間に利用する「タイムシフト」を効率的に制御することで、送配電網への負担を軽減できます。日本全体で考えた時に、送配電網の増強における電気代の上昇のような影響を緩和しながらも、いかに再エネを最大化できるシステムやサービスを構築し提供できるか、私たちが日々考えていることでもあります。またこれは、私たちだけではなく、これを聴いてくださっている皆さんと一緒に取り組み社会を動かしていきたいと強く思っています。」と秋田氏は最後に締め括りました。

「循環型電力」で再エネも経済も地域循環

脱炭素社会への転換を機に、地域や企業、市民がエネルギーの創出にまで主体的に参加できれば、地域が抱える環境・社会・経済の課題を統合的に解決することにつながるでしょう。

実際に、同社はその未来に紐づくサービスとして、7月に「循環型電力」という新しいサービスの提供を開始しています。

あわせて読みたい >> 捨てない再エネが社会やビジネスにもたらす変化 〜「循環型電力」が目指す新しい再エネ活用とは〜

環生塾は第4期生を募集しています。日本を代表する講師陣から高度な知見を得られると同時に、ビジネス視点でのつながりが持てるプログラムがたくさんあります。

お問い合わせ先など詳細はこちら >> 環生塾サイト

再エネを経済的に長期固定単価で調達できる「循環型電力」サービスを提供しています。

資料ダウンロードはこちら >> 循環型電力

登壇者紹介

株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ 代表取締役社長 秋田 智一

広告会社勤務を経て、2009年に入社。主に新規事業開発責任者として太陽光発電事業、電力供給事業を推進。2017年にVPP事業の推進を目的とした株式会社VPP Japanを、2020年7月には、日本初の余剰電力循環プラットフォーム構築する株式会社アイ・グリッド・ラボを設立し、代表取締役を兼任(両社とも、2024年から株式会社アイ・グリッド・ソリューションズに吸収合併)。2021年5月から現職。