日本とインドネシアの学生が描く「GX City」へのロードマップ <環境省主催「SDGs Students Dialogue Expo 2025(SSDE)」最終プレゼン アフターレポート>

9月4日・5日の2日間にわたって大阪・関西万博 サステナドームで開催された、環境省主催の「SDGs Students Dialogue Expo 2025(以下、SSDE)」。世界中の学生たちが国際的なチームを組み、環境課題を解決するために創出したアイデアを発表しました。

その中から、グループ1・芝浦工業大学(さいたま市)とMAN 2 JEMBER(インドネシア ジャカルタ)の発表に焦点をあて、その内容をレポートします。

※当日のプレゼンテーションはすべて英語で行われました。以下にその一部を翻訳してお届けします。

あわせて読みたい >> 『さいたま市とジャカルタをGX Cityに!』 芝浦工大 × インドネシアの高校生 × アイ・グリッドのボーダーレスな共創の舞台裏

GX Cityに向けたロードマップをプレゼン

発表のテーマは、「2040年までに、さいたま市とジャカルタを再エネ地産地消100%のGX Cityに転換する方法」。本プレゼンテーションは、両国のチームが協創し、GX Cityという未来を共に目指す姿を描き出しました。

プレゼンテーションはまず、さいたま市とジャカルタの再エネポテンシャルを分析し、脱炭素化へのロードマップを描くところから始まりました。

CO2を吸収・固定する特殊なコンクリート技術で作られた「サステナドーム」でプレゼン

両都市共通の課題:再エネの地産地消だけではカーボンニュートラルを達成できない

「再エネ利用を最大化しても、100%の脱炭素化を達成するのは難しいという共通の課題があります。」プレゼンテーションでは、この一言が投げかけられました。

芝浦工業大学とMAN 2 JEMBERの学生たちは、それぞれの都市の特性や抱えている環境課題を分析し、再エネ発電のポテンシャルを最大限に活用しても、それだけでは難しいという仮説を立てました。そこで、それぞれから「さいたま市:テクノロジーと市民が徹底した省エネに興味をもつ行動変容」「ジャカルタ:水素のような次世代クリーン燃料の導入による産業・運輸部門の変革」という、各都市の特性に応じたビジネスアイデアが提示されました。

以下では、課題と目標、そしてそのビジネスアイデアをご紹介します。

さいたま市の挑戦:市民を巻き込むゲーミフィケーション

課題: さいたま市におけるCO2排出量の約60%は消費者部門によるものであり、特に電力消費が大きな割合を占めている

ビジネスアイデア:Platform for Energy Saving and DR Promotion「Decarbonize survivoR」というゲーム形式のアプリで省エネを促進

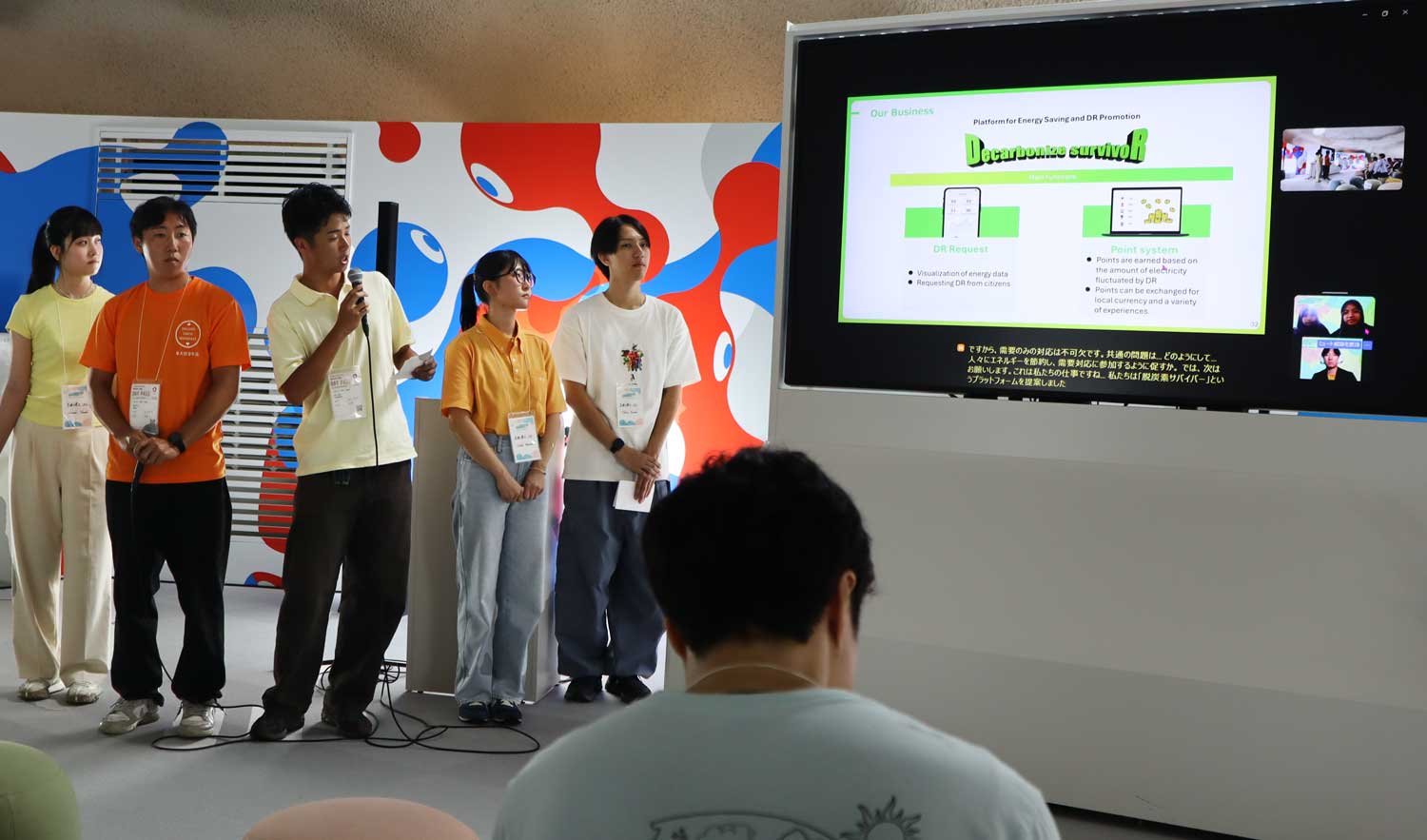

英語でプレゼンテーションをする芝浦工業大学のみなさん

芝浦工業大学の学生たちは、さいたま市のCO2排出量の約60%は家庭など一般消費行動によるものが占めているという点に着目し、太陽光発電で再エネをつくるだけではなく、市民が消費を減らすことに興味を持てば、省エネに積極的に取り組み電力使用量を抑えられるという仮説を立てました。

そこで、省エネを“競争”と“報酬”で楽しむゲーミフィケーション・プラットフォームを提案しました。この仕組みは、ユーザーはアプリを通じて省エネ量を競い合い、ランキング上位者には通貨として使えるポイントなどのインセンティブが与えられる、というものです。

「アプリ上で『あなたの家の使用量は200kWhですが、平均は100kWhです』といった表示をすることで、周囲との比較意識を高め、行動変容を促す」ことを想定しています。このように平均使用量との比較データを可視化することで、人々の競争心や改善意欲をさらに刺激する内容となっています。

「電力会社にとっては需要の平準化によるインバランス回避、市民にとってはポイント獲得、市にとっては地域経済活性化に繋がる「全てのステークホルダーにとっての経済合理性」を実現するモデルです。」

と、自信を持ってプレゼンテーションしました。

ジャカルタの視点:水素エネルギーで社会インフラを変える

課題:ジャカルタでは、消費者部門、産業部門、運輸部門がそれぞれCO2排出量の大部分を占めており、特に運輸部門はガソリン消費が多いため、大きな課題となっている

ビジネスアイデア:GenzynXという水素ステーションと水素燃料車の普及を促進するプロジェクトの立ち上げ

オンラインでインドネシアからプレゼンをするMAN 2 JEMBER高校生のみなさん

MAN 2 JEMBERの高校生たちは、消費者・産業・運輸の3つの分野で化石燃料に大きく依存しており、特に運輸部門がCO2排出量の大きな要因となっていると分析しました。そこで、特に産業部門の80%を太陽光にシフトする目標を掲げるとともに、EVや水素自動車への大胆なシフトを計画しました。

まず、2025年からのパイロットプロジェクトとして、バスなどの公共交通機関向けに水素ステーションを設置。その後、ガソリンスタンドを転換・併設する形でインフラを拡充し、最終的には一般消費者向けの水素自動車市場を創出するという仕組みになっています。

「Gen Z-H2 Actsは単なるプロダクトネームではありません。ジャカルタのポテンシャルを最大限に引き出すためのムーブメントです。」と語り、ジャカルタをグリーン変革の世界的モデル都市に昇華させ、新たなグリーン経済権を創出するビジネスチャンスとするアイデアとして、プレゼンテーションしていました。

講評:環境省・黒部氏が語る「現地インサイト」の重要性

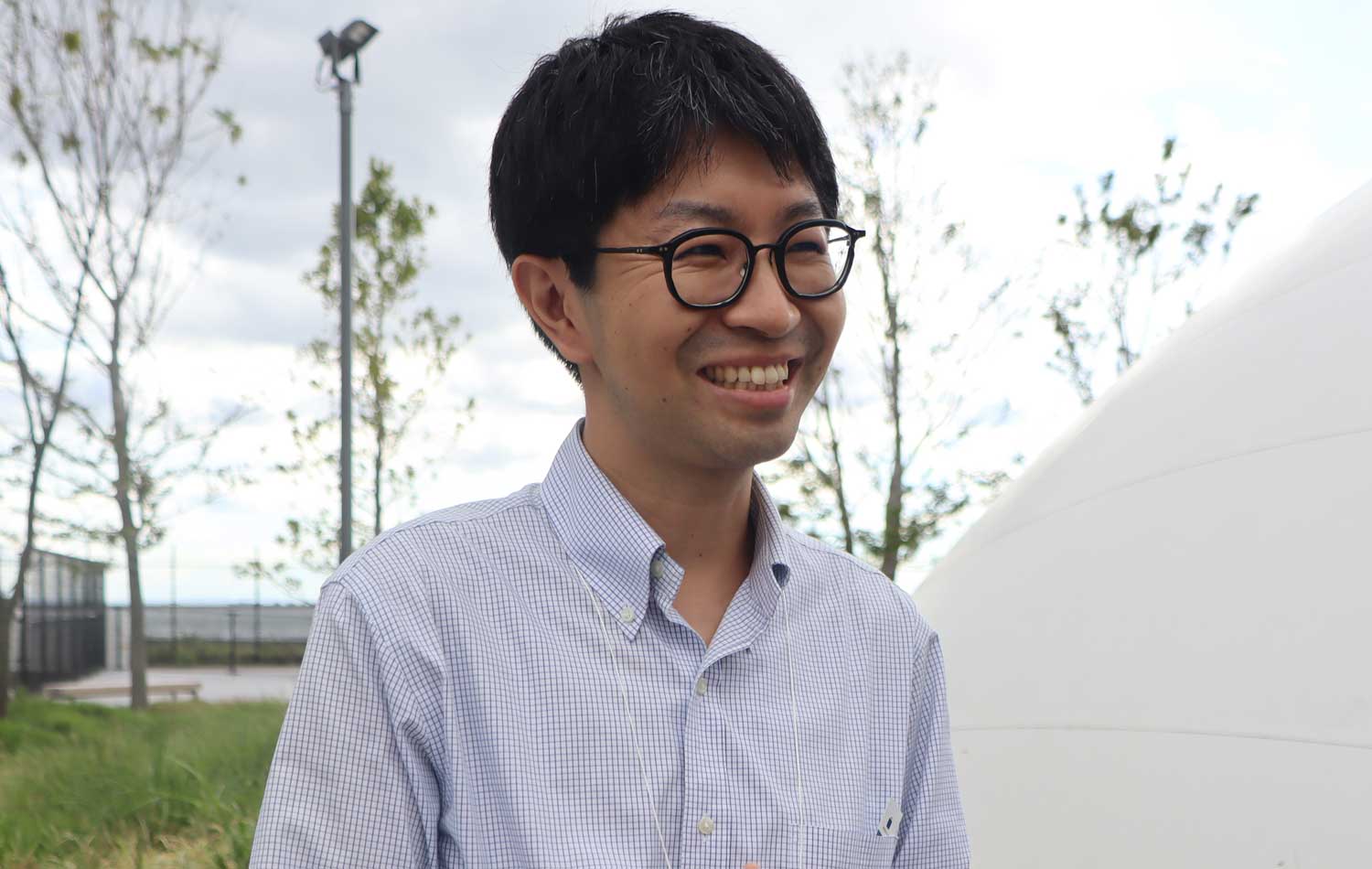

終了後には、今回の企画を主催した環境省 大臣官房総合政策課 環境教育推進室 室長の黒部 一隆氏から講評がありました。

グループ1の講評をする黒部氏

「グループ1はすごく実験的ではあったのですが、普段から環境課題について研究している芝浦工業大学の生徒の皆さんとインドネシアの高校生チームを合同にし、互いの文化や社会的背景の違いを理解しながら何ができるかを探ってもらうことにしました。

さいたま市の状況や課題については、環境省に勤める身として、なんとなくイメージがわきました。一方で、ジャカルタからは、脱炭素という課題に対して水素モビリティを活用するという提案が出てきたことに、国の課題である深刻な渋滞による大気汚染と、現地ならではの深いインサイトを感じ、驚きをもらいました。」

また、「今回の学生のアイデアは、すぐにビジネス化できるものではない」と率直に述べつつも、アイデアが数値やソリューションに落とし込まれたことを高く評価しました。

「今回、企業に参加していただいたことで、学生たちのアイデアが漠然としたものに留まらず、具体的な内容のプレゼンにつながったと思っています。ここからさらにプロジェクトの質を上げていくために何をした方が良いのか、それは、海外の生の声を得たり現地課題の深いインサイトを知ったりすることに、時間を費やし学びを深めることだと思います。

これは学生の学びに限ったことではなく、企業も我々も日々、国内外でプロジェクトを創出する際にも通じるあるべき一つの方向性ではないでしょうか。」

講評:アイ・グリッドがみた、学生たちの「挑戦」

芝浦工業大学のみなさんと企業メンターを務めたアイ・グリッドメンバー。ボードも学生たちの手作りで作られたもの。

企業メンターを務めたアイ・グリッドの三上氏は、「(さいたま市とジャカルタという)文化の違いや言葉の壁に加え、再エネに対する知識の差がある中、『再エネ地産地消都市の実現を定量的なデータを活用して目指す』というミッションは、4ヶ月という短期間も相まってかなりハードルが高かったと思います。そんな中でも、知識でリードする芝浦工業大学の生徒の皆さんと、柔軟な発想力を持ったMAN 2 JEMBERの高校生の皆さんが、協力し合いながら広大なビジネス構想を描いてくれていて、私もワクワクしながら聞いていました。」とコメント。

さらに、「ここがゴールではなく、スタート地点である、このアイデアをどう実現していくのか、ぜひ一緒に考えていきたい」とも語りました。

この最終プレゼンを目的にするのではなく本当に社会を変えることを目標に、学生たちとアイ・グリッドの挑戦は続く、そう感じさせてもらえるSDGs Students Dialogue Expo 2025の取り組みでした。

アイ・グリッドは、グリーンエネルギーがめぐる世界の実現をVisionに掲げ、脱炭素社会への転換に取り組んでいます

アイ・グリッド・ソリューションズのビジョンとは >> MISSION /VISION

とは何か簡単に解説。実践例もあわせて紹介-1.jpg)