万博会場から発信された「堺モデル」の共創戦略とは?都市型再エネの壁を越える「循環型電力」が目指す次世代都市づくり 〜大阪・関西万博テーマウィークアフターレポート〜

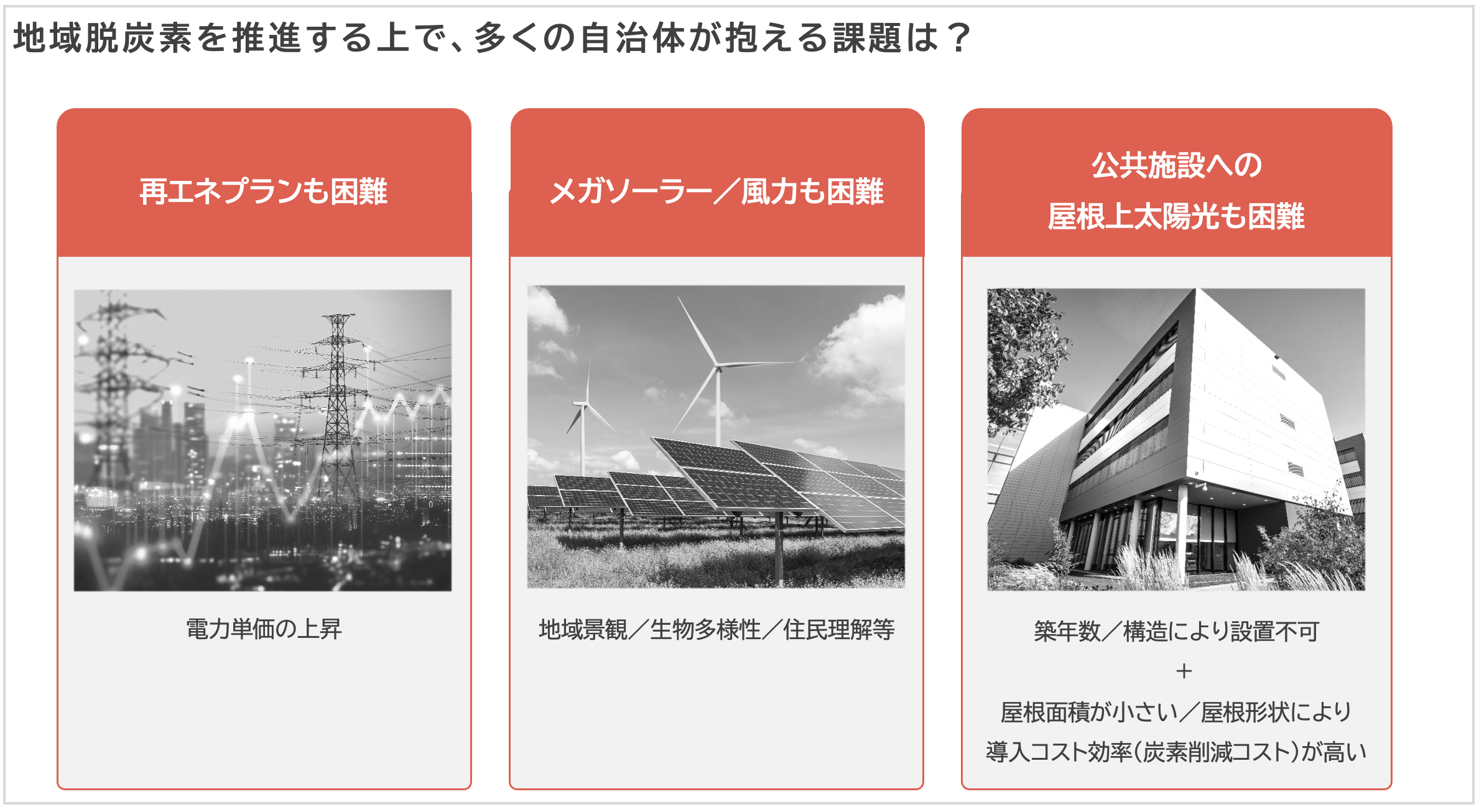

今、私たちが脱炭素を推進する中で、「コストの安定化と再エネ調達の両立」と「地域社会との共生」は、避けて通れない重要課題です。しかし多くの主体が地域脱炭素推進をする上で課題に直面しているのが現状です。

このブレイクスルーとなる次世代エネルギーの選択肢が、大阪・関西万博(以下、EXPO 2025)という国際的な舞台から発信されました。堺市、地元企業、エネルギー事業者が共創するGX(グリーントランスフォーメーション)を軸とした街づくりの取り組み、そしてその実現を可能にする「循環型電力」です。

本レポートでは、講演会で語られたことをもとに、脱炭素・経済活性化・レジリエンスを同時に実現する「循環型電力」と、それを活用した「堺モデル」について解説します。

次世代エネルギーの戦略的価値は「地域・企業・ひと にやさしい再エネ」

登壇した秋田代表取締役は、アイ・グリッド・ソリューションズのビジネスモデルに基づき、次世代エネルギーの戦略的価値が「地域・企業・ひとにやさしい再エネ」にあることを示しました。

従来の再エネ導入は、主に適地不足、初期投資、遠くから電力を送る送配電利用の負担(コスト)という課題があります。次世代の選択肢の土台を築くのが、分散型太陽光の戦略的優位性です。

地域にやさしい:環境負荷の回避と景観への配慮

従来のメガソーラーは、広大な土地を求め山林の造成を伴うケースが多く、土砂災害リスクや景観問題を引き起こし、地域住民の理解を得るのが困難になっています。

これに対し、講演で紹介された分散型太陽光(PPAモデル)は、既存施設の屋根や駐車場のみを利用して発電所をつくるため、新たな造成が不要です。また、需要地の近くで発電・消費する「地産地消」を基本とし、電気を使う都市部まで運ぶための送配電網の増設コストといった構造的課題も解消し、景観を守りながら再エネを拡大できます。

企業にやさしい:長距離輸送コストと初期投資の重荷を解消

分散型太陽光は、需要家の近くで発電する「地産地消」を基本とするため、長距離輸送コストを削減して電気を安価に提供します。さらに、エネルギー事業者が初期投資・維持管理コストを全て負担するPPA(電力購入契約)の仕組みにより、企業は投資や保守メンテナンスの負担から解放されます。れにより、手軽に再エネを調達できる経済合理性に優れた戦略的なエネルギー選択肢となります。

ひとにやさしい:経済負担の軽減とレジリエンスの確保

分散型太陽光の導入に用いられるPPAモデルはFIT制度(全量買取制度)を利用しないため、一律で電気料金に上乗せされる「再エネ賦課金」の負担なく、経済的に再エネを利用できます。加えて、屋根上の発電設備は災害時に一定程度の非常電源として機能し、バックアップで使えます。これは企業のレジリエンスを確保することにつながります。

地域脱炭素推進の課題と「堺モデル」が示した解決への方向性

分散型太陽光の優位性をさらに一歩進め、再エネ導入が困難とされる都市部の課題を解決し、次世代のエネルギー選択肢を具体化したのが、アイ・グリッドの「循環型電力」です。

自治体が抱える脱炭素への課題

再エネを推進していく上で、自治体側の視点に立った課題についても言及されました。人口が多く電力使用量も多い一方、用地不足や公共施設の高層化・老朽化により分散型太陽光の導入も難しいなど、再エネ自給が困難なケースが少なくありません。加えて、電力単価も上昇しており、初期投資やコスト増のリスクがある再エネプランを導入しにくいという、経済的な難しさも抱えています。

この難題に対し、EXPO 2025の会場から発表されたのが、堺市(自治体)×地域企業(民間)×アイ・グリッド(エネルギー事業者)が共創して作り出された「堺モデル」です。これは、アイ・グリッドが事業構想として掲げる「GX City」にもつながる具体的な実践であり、都市の課題を克服する社会実装モデルとして注目すべき点が多々ありました。

「堺モデル」における共創する地域脱炭素の仕組み

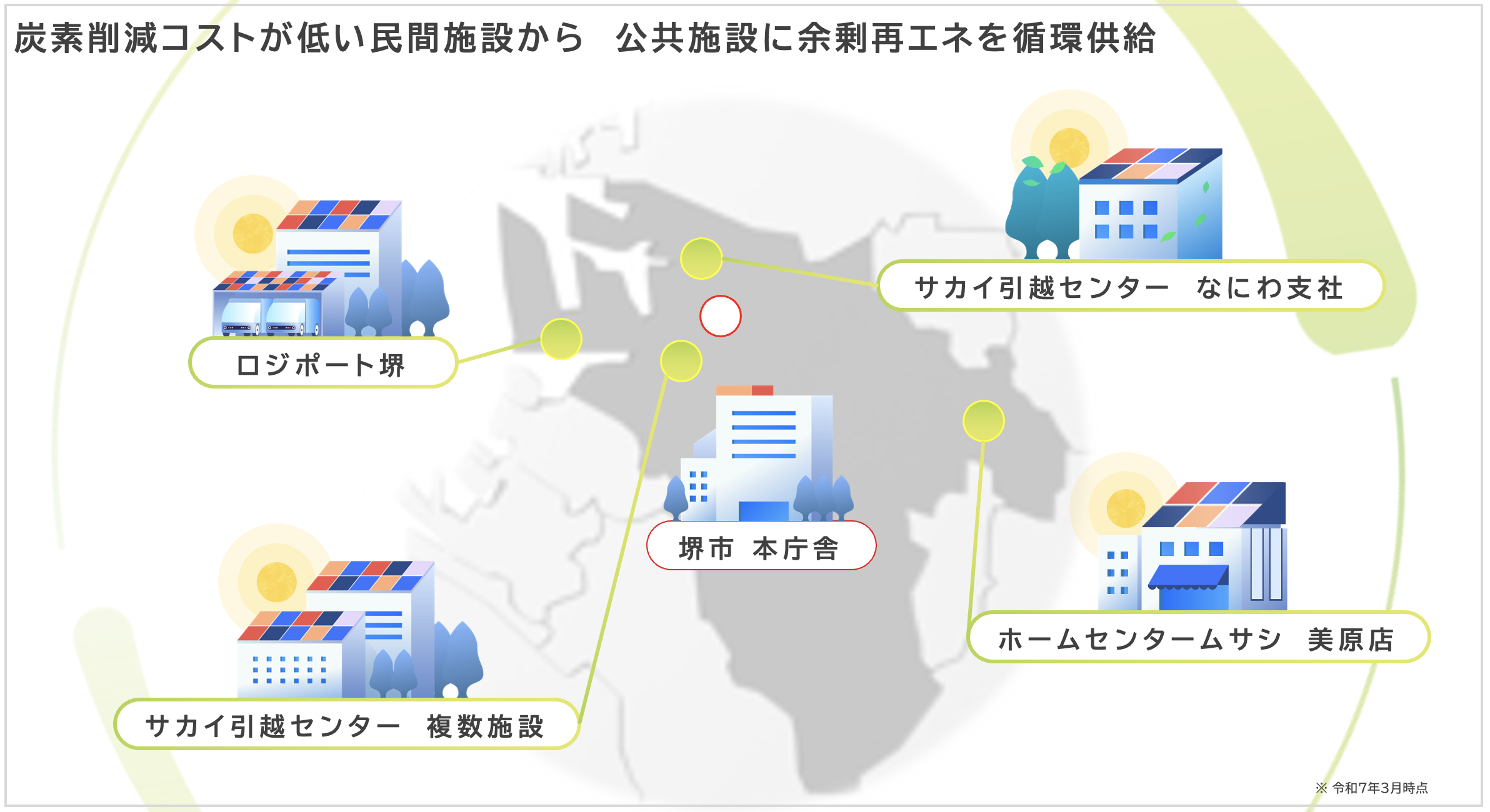

堺モデルにおける核心は、都市部に存在する「空いている屋根面積」の発電ポテンシャルを活かし、余剰電力を循環させる点にあります。

民間施設(供給側)の共創: ホームセンターや物流施設といった、屋根が広大だが電力使用量が少ない施設に太陽光パネルを全面設置。発電量を最大化し、そこで生まれた余剰電力を地域に循環させます。

公共施設(需要側)との連携: 民間施設で発電された電力の余剰分を、堺市本庁舎に送配電網を介して融通してもらうことで、初期投資なしに再エネ調達量を大幅に増加させます。これにより、地域の再エネ循環を最大化することが可能になります。

この仕組みは、自治体と民間企業の共創によって「空いている土地を探す非効率」を解消し、未利用の屋根面積という都市のポテンシャルを解放します。また、課題を抱えていた堺市のような自治体側にとっても、具体的な成果が出ています。

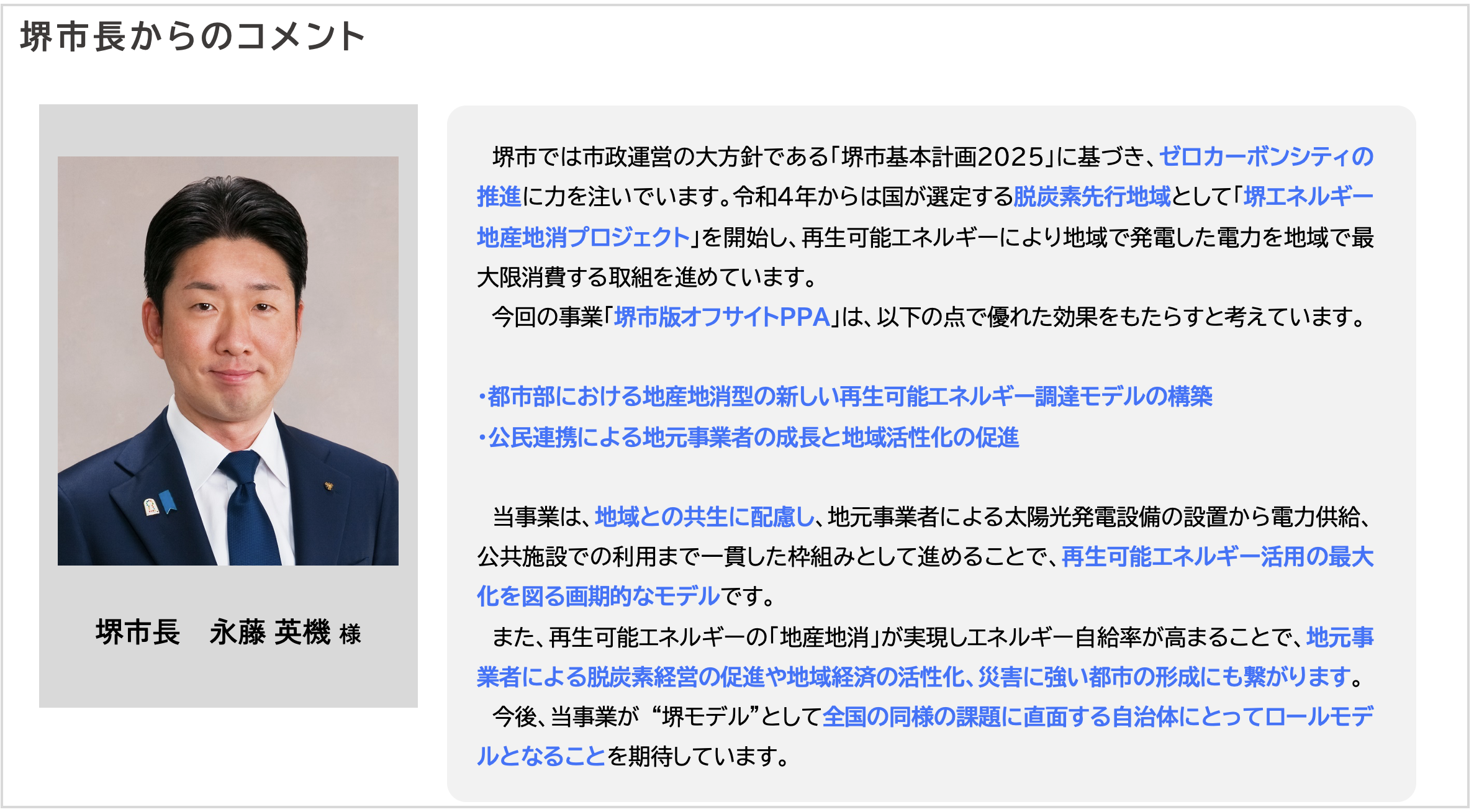

「堺モデル」への期待:堺市長からのコメント

講演会では、「堺モデル」に対して、堺市長の永藤英機様からもコメントが寄せられました。

このコメントが示すように、地域脱炭素推進の課題に対し「堺モデル」が示した取り組みスキームは、全国の自治体にとって確かな道筋を示すものとなるかもしれません。

循環型電力が実現する次世代エネルギーとしての価値

世界的な潮流を実現する特徴

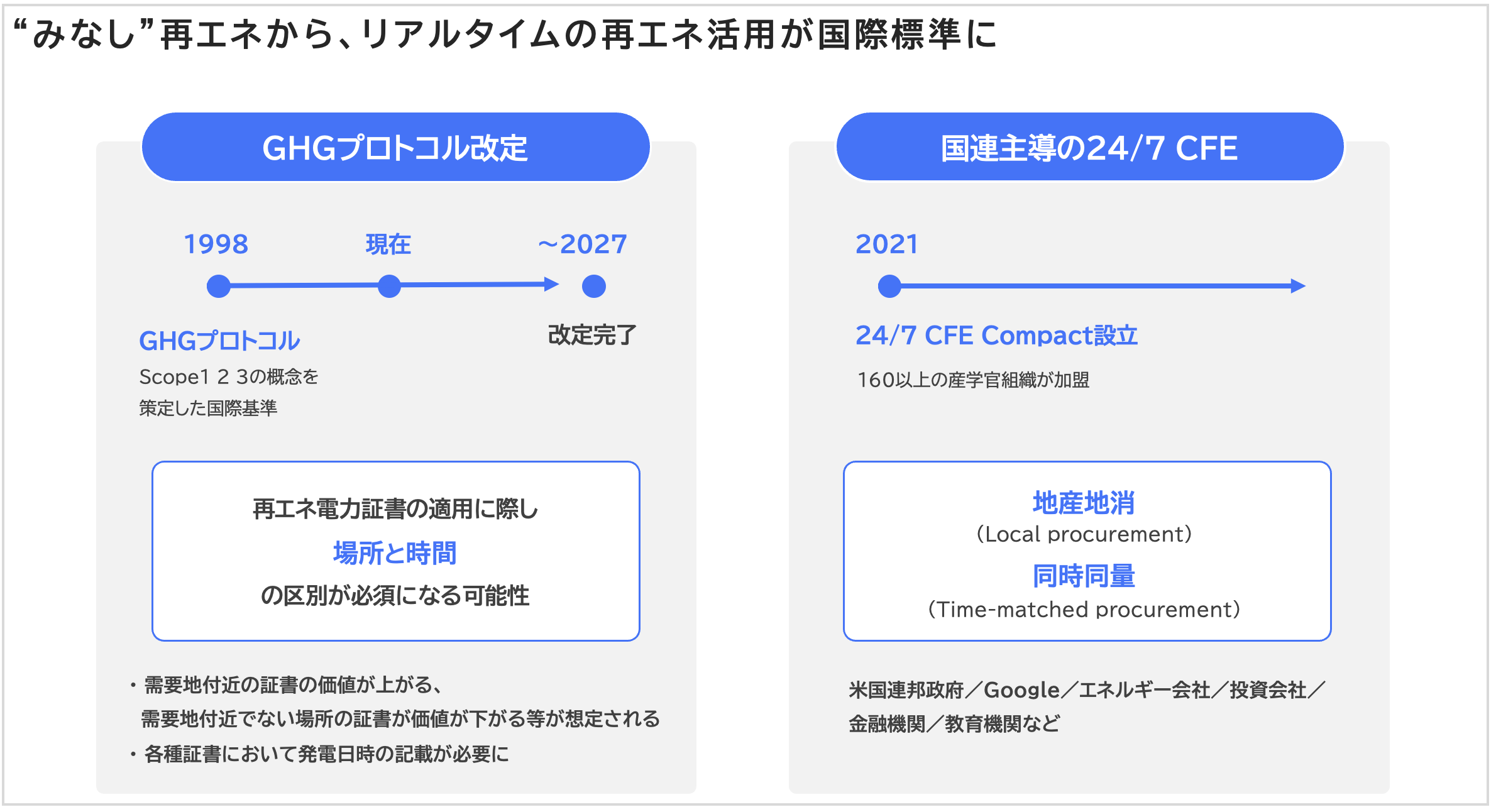

堺モデルにも活用されたエネルギーの地産地消を実現するアイ・グリッドの「循環型電力」は、単なる余剰シェアに留まらず、AI技術による高度な「時間単位でのマッチング」と「近接性の確保」も実現することができます。

これは、GHGプロトコル改訂の議論や24/7(Twenty Four Seven)の考え方など、国際的な潮流にも合致するものです。「循環型電力」は、真の脱炭素に貢献する次世代エネルギーの選択肢として、技術と戦略の両面で世界に誇れる先進性を持っているといえます。

企業グループ内でも活用できる

この「循環型電力」は、自治体との連携に留まらず、企業グループ内にも展開可能な戦略的選択肢です。企業グループ内の施設でも、「屋根に余裕がある施設」と「再エネ調達が難しい施設」が混在しています。このモデルを応用すれば、屋根に余裕のある施設で発電量を最大化し、そこで生まれた余剰電力を、送配電網を使って太陽光が置けなかったグループ内の別の施設へ循環供給できます。

「共創」で実現する次世代都市づくりと地域経済への貢献

「循環型電力」が提供するビジネススキームは、エネルギーの地産地消を実現します。脱炭素はもちろん、エネルギーの循環が経済循環を生み、地域経済を活性化させることにつながります。

「私たちはGX Cityとして事業構想にも掲げていますが、これはアイ・グリッドの循環型電力の導入はもちろん、地域企業や自治体など多くの人が一体となって共創することが重要な視点になってくる。私たちも地産地消エネルギーを基点に、地域の魅力向上と経済循環にも貢献していきたい。」

最後に秋田氏はそう締めくくりました。

アイ・グリッドの循環型電力に関するお問い合わせ等はこちらへ >>循環型電力問い合わせフォーム

あわせて読みたい>> 【インタビュー】捨てない再エネが社会やビジネスにもたらす変化 〜『循環型電力』が目指す新しい再エネ活用とは〜

登壇者紹介

株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ 代表取締役社長 秋田 智一

広告会社勤務を経て、2009年に入社。主に新規事業開発責任者として太陽光発電事業、電力供給事業を推進。2017年にVPP事業の推進を目的とした株式会社VPP Japanを、2020年7月には、日本初の余剰電力循環プラットフォーム構築する株式会社アイ・グリッド・ラボを設立し、代表取締役を兼任(両社とも、2024年から株式会社アイ・グリッド・ソリューションズに吸収合併)。2021年5月から現職。

とは何か簡単に解説。実践例もあわせて紹介-1.jpg)